できる人から教わっている時に「これでできるはずだから」と言われて困った経験はありませんか?方法を教えられても自分ではできなくて困ったことがある人は、意外と多いものです。会社内でもこういった光景をよく見かけます。上司にできた方法が部下には向いていないといったことは、よく耳にする話です。

スポーツの世界でも「名選手、名監督にあらず」と言われます。自分ではよくできるけれど、できる理由・理屈がわからなければ人に伝えることはできないという典型的なものかもしれません。

これは親子の間柄でもまったく同じです。親子とはいえ、親と子供は別々の存在であり、別個の人間です。できることは違うのです。しかし、この当たり前なことをつい忘れてしまうのも人間です。特に「親子」という距離の近さがよりいっそうそうさせるのです。

子どもたちも毎日を生きる中で、様々な困難に出会っています。その相談を親が受けることもあるでしょう。その際、親が過去に困難と向き合った時に、自分がこうやって乗り越えた話をすることもとても大切です。子どもからすれば「自分の親も似たような大変な経験をしていたんだ」と知ることは、とても勇気づけられることでしょう。

その際、気をつける必要があるのは、同じ方法で「我が子もできるはずだ」と考えてしまうことです。

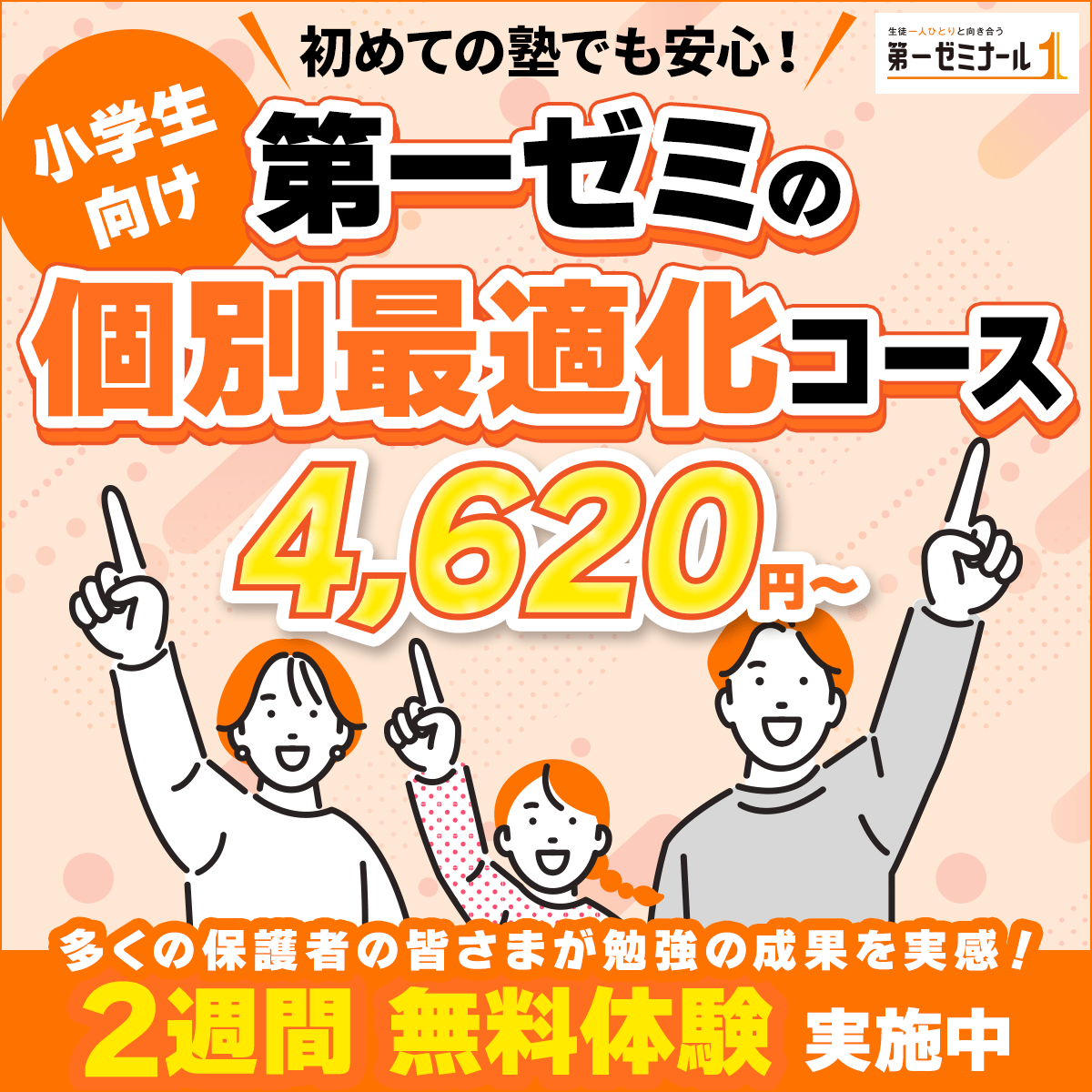

【春期講習会 無料】

2026年度 新年度生募集!

小学生・自立学習コース4,620円~

2週間無料体験実施中

例えば、試験勉強の進め方で、親は毎日数時間の自宅学習を安定的に取り組めたかもしれません。「我慢してやり続けよう」と意識するだけでできてしまう人だったのかもしれません。ですが、誰もがそうはいかないのです。むしろ、何かを意識するだけであっさりと実行できてしまう人は決して多くないのです。

だからこそ、他の人には別の方法が必要となります。例えば、ついテレビを長時間見てしまうときは、テレビのコンセントを抜いておくことが必要かもしれません。自室ではあまり集中できないのであれば、外部の自習室を利用することが必要かもしれません。カフェのような人目が多少ある環境の方が集中できるのかもしれません。

人によってはまったく静かな環境の方がいいこともあるでしょう。ホワイトノイズという雑音を聞き続けている方が集中できるという人も実在します。このように周囲の環境から受ける影響は人によってさまざまなのです。この多様性が人間の持つ強さの秘訣でもあります。

それぞれが違う存在だからこそ、何が効果的なのかわからないので、検証する必要があります。わからないからこそ、親の体験談を共有しつつも、押しつけることは危険なのです。

大事なのは、子どもにとって良い別の方法を一緒に探ってあげることです。それが「親が味方でいてくれる」という安心感を育み、未知の世界へ飛び出していく基盤となりますから。